La Place du Marché de Djelfa : Un Témoin Vivant de l’Histoire et de la Mémoire Collective

Un marché animé, reflet de la vie locale

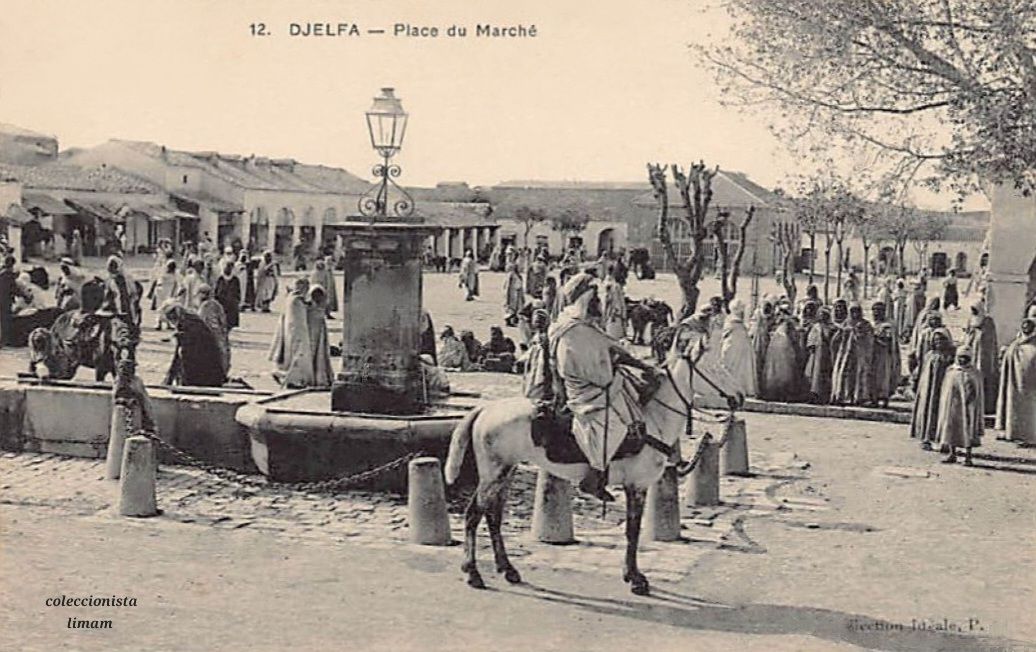

L’image montre une foule dense rassemblée autour de la place du marché de Djelfa. Les habitants, vêtus de tenues traditionnelles, s’affairent dans un ballet de rencontres, d’échanges et de commerce. Au centre, une fontaine entourée de bornes et surmontée d’un lampadaire attire l’attention, servant de point de repère dans cet espace public. Des hommes, des femmes et des enfants se mêlent dans une atmosphère animée, certains assis à l’ombre des arbres, d’autres discutant ou négociant. Un cavalier à cheval, vêtu d’un burnous blanc, ajoute une touche de majesté à la scène, symbolisant peut-être une figure d’autorité locale ou un notable.

Djelfa, à cette époque, était une ville en pleine expansion, un carrefour commercial reliant les régions du nord et les zones sahariennes. La place du marché, comme le montrent ces images d’antan, était le cœur battant de la ville, où les produits agricoles – céréales, dattes, laine – et les artisanats locaux, notamment les tapis et les objets en alfa (une plante locale), s’échangeaient. La présence de la fontaine, élément typique des places publiques dans les villes algériennes, rappelle l’importance de l’eau dans ces régions semi-arides, un bien précieux autour duquel la vie communautaire s’organisait.

Un contexte démographique marqué par la colonisation

Le commentaire accompagnant l’image souligne un déséquilibre démographique frappant : « Il y restait deux millions d’Algériens contre cent mille Français au 19e siècle. » Bien que cette estimation semble exagérée pour Djelfa seule, elle reflète une réalité plus large de l’Algérie coloniale. À la fin du 19e siècle, la population autochtone algérienne était largement majoritaire, mais souffrait des politiques coloniales françaises, notamment la spoliation des terres, les impôts écrasants et les bouleversements sociaux. Les colons européens, bien que minoritaires, dominaient l’économie et l’administration, créant des tensions qui allaient culminer avec la guerre d’indépendance.

À Djelfa, comme ailleurs, les marchés étaient des espaces où ces tensions pouvaient se manifester. Les Algériens y maintenaient leurs traditions commerciales et sociales, tandis que l’administration coloniale imposait ses propres règles, parfois en contradiction avec les usages locaux. La place du marché, lieu de convergence, devenait aussi un théâtre d’interactions complexes entre les communautés.

Un lieu chargé de mémoire : la bataille du Djebel Thameur

Le commentaire d’Abdelkader Brahmi ajoute une dimension tragique à cette place : « C’est ici que l’armée française avait exposé le corps d’Omar Driss, tué dans la bataille du Djebel Thameur avec le colonel Amirouche et le colonel Si Haouas. » Cette référence nous ramène à la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), et plus précisément à une période clé de ce conflit.

Le Djebel Thameur, situé dans la région de Djelfa, fut le théâtre d’affrontements violents entre les moudjahidines de l’Armée de Libération Nationale (ALN) et les forces coloniales françaises. Le colonel Amirouche Aït Hamouda, chef emblématique de la Wilaya III (Kabylie et environs), et le colonel Si Haouas (Mohamed Salah Bouchafa), responsable de la Wilaya VI (Sahara), étaient des figures majeures de la résistance. En mars 1959, lors d’une opération conjointe pour rejoindre le sud et coordonner les efforts de l’ALN, ils furent repérés par l’armée française. Le 29 mars 1959, dans une embuscade au Djebel Thameur, Amirouche et Si Haouas furent tués, ainsi que plusieurs de leurs compagnons, dont Omar Driss, un moudjahid de la région.

L’exposition du corps d’Omar Driss sur la place du marché de Djelfa par l’armée française s’inscrit dans une stratégie de guerre psychologique couramment utilisée par les forces coloniales. En exhibant les corps des combattants tués, elles cherchaient à démoraliser la population locale et à dissuader les soutiens à la cause indépendantiste. Cependant, ces actes ont souvent eu l’effet inverse, renforçant la détermination des Algériens et alimentant leur colère contre l’occupant. La place du marché, lieu de rassemblement communautaire, est ainsi devenue un espace de mémoire collective, où le souvenir des martyrs de la guerre d’indépendance reste gravé.

Djelfa aujourd’hui : un patrimoine à préserver

Aujourd’hui, Djelfa est une ville moderne, chef-lieu de la wilaya du même nom, avec une population dépassant les 300 000 habitants. La place du marché, bien que transformée par l’urbanisation, reste un lieu emblématique. Le marché hebdomadaire continue d’attirer des foules, notamment pour le commerce du bétail, une activité pour laquelle Djelfa est renommée. Cependant, les traces de l’époque coloniale et des événements de la guerre d’indépendance s’effacent peu à peu, rendant d’autant plus précieuses les images comme celle-ci, qui capturent un passé révolu.

La carte postale, éditée par Collection Idéale P., témoigne d’un effort de documentation typique de l’ère coloniale, où les villes algériennes étaient souvent représentées sous un angle folklorique pour un public européen. Mais derrière cette vision idéalisée se cache une réalité plus complexe : celle d’un peuple résilient, attaché à ses traditions, et prêt à se battre pour sa liberté.

Conclusion

La place du marché de Djelfa, immortalisée dans cette carte postale, est bien plus qu’un simple lieu d’échange commercial. Elle incarne la vitalité d’une communauté dans un contexte colonial oppressif et porte les cicatrices des violences de la guerre d’indépendance. De l’animation quotidienne du marché à l’exposition tragique des corps des moudjahidines, cet espace public a été témoin des joies et des douleurs d’un peuple en lutte. Aujourd’hui, il nous rappelle l’importance de préserver la mémoire historique, non seulement pour honorer les sacrifices des générations passées, mais aussi pour mieux comprendre les dynamiques qui ont façonné l’Algérie contemporaine.

Posté par : patrimoinealgerie