La guerre des grottes en Algérie – Une analyse historique basée sur les articles de Claire Billet et le contexte de 2022

Introduction

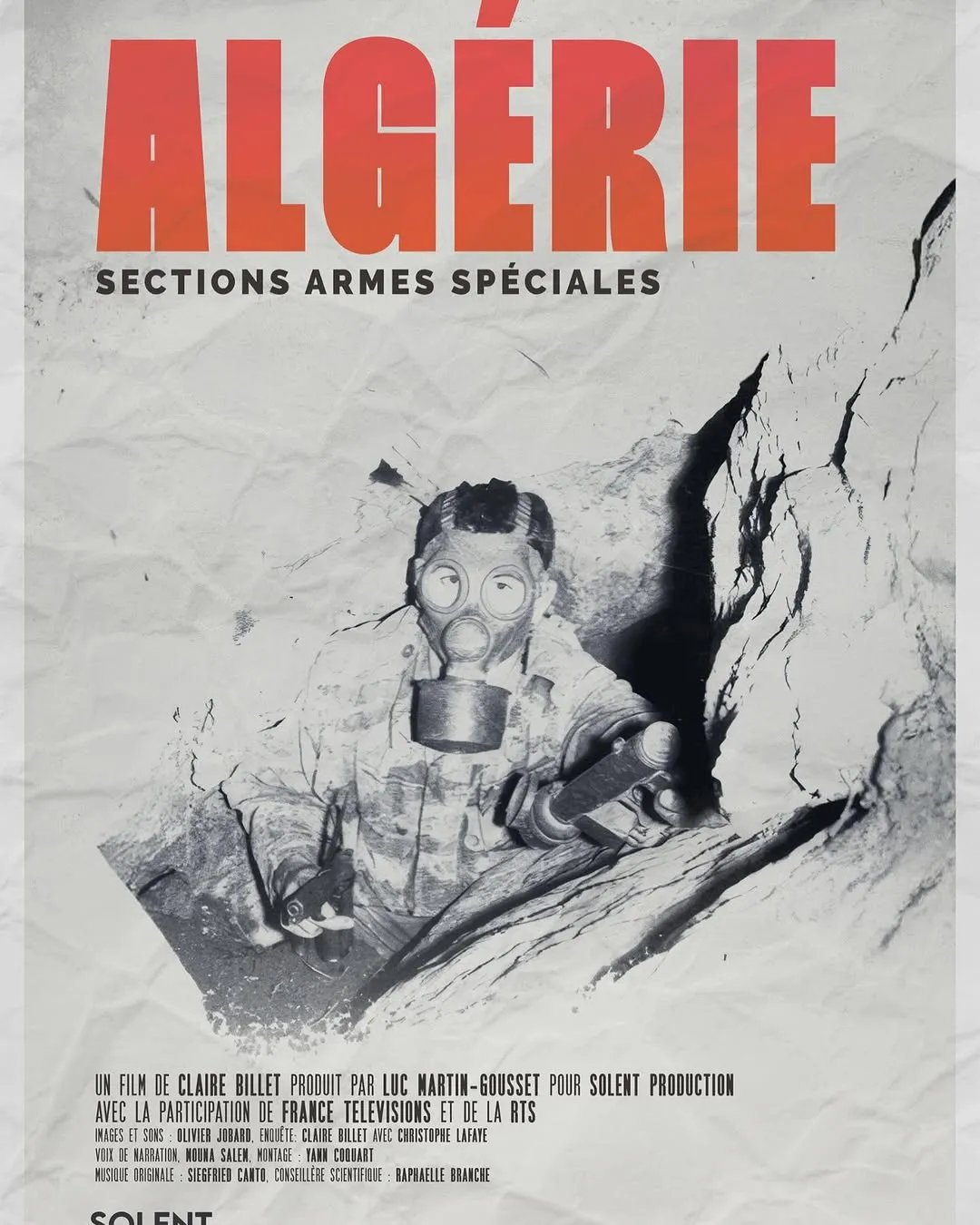

La "guerre des grottes" désigne un épisode méconnu et pourtant particulièrement sombre de la guerre d’Algérie (1954-1962), révélé en profondeur dans l’enquête de la journaliste Claire Billet, publiée dans la revue XXI n°58 en mars 2022, et illustrée par Benoît Hamet. Ce dossier s’appuie sur cet article, complété par des éléments du documentaire Algérie, sections armes spéciales et des faits historiques tirés de sources disponibles, pour dresser un tableau détaillé de cet aspect occulté du conflit. Soixante ans après la fin de la guerre, les opérations menées par les "sections de grottes" de l’armée française, impliquant l’usage de gaz toxiques contre les combattants de l’Armée de libération nationale (ALN) et parfois des civils, restent entourées de secret en raison de leur caractère controversé et des restrictions d’accès aux archives militaires françaises.

Ce dossier explore les faits historiques, les témoignages, les implications juridiques et éthiques, ainsi que les enjeux mémoriels contemporains liés à cette pratique, tout en analysant les raisons de la déprogrammation du documentaire associé par France Télévisions en mars 2025.

Contexte historique : La guerre d’Algérie et les grottes comme refuges stratégiques

La guerre d’Algérie, conflit de décolonisation opposant la France au Front de libération nationale (FLN) et à son bras armé, l’ALN, s’est déroulée de 1954 à 1962. Dans les régions montagneuses comme les Aurès et le Djurdjura, les grottes naturelles constituaient des abris stratégiques pour les combattants algériens. Ces réseaux souterrains servaient de caches pour les armes, de bases logistiques (ateliers de couture, dépôts de vivres, hôpitaux de fortune) et de refuges pour les populations fuyant les opérations militaires françaises.

Dès 1956, face à la résilience de l’ALN, l’armée française a mis en place des unités spécialisées, appelées "sections de grottes" ou "sections armes spéciales", sous le commandement de la Batterie des armes spéciales (BAS) du 411e régiment d’artillerie antiaérienne. Leur mission : neutraliser ces refuges par des moyens extrêmes, y compris l’utilisation de gaz toxiques, malgré les interdictions internationales.

Les faits historiques : L’usage des gaz toxiques

- Décision et mise en œuvre (1956-1961)

- En décembre 1956, sous le sceau du secret-défense, le gouvernement français autorise l’emploi de gaz chimiques, intégrés au "matériel Z" (armes spéciales : nucléaire, bactériologique, chimique).

- Parmi les substances utilisées, le gaz CN2D (contenant de la diphénylaminechlorarsine, ou DM) est fréquemment cité. Censé être incapacitant en milieu ouvert, il devenait mortel en milieu confiné comme les grottes, surtout après dynamitage des entrées, piégeant les occupants dans un espace saturé de toxines.

- Méthodologie des opérations

- Les sections de grottes, composées de soldats comme Jean Vidalenc, étaient chargées de localiser les abris, d’y pénétrer (souvent équipés de masques à gaz), de déployer des grenades, chandelles ou roquettes chargées de gaz, puis de sceller les entrées par explosifs.

- Objectifs : déloger les combattants pour les capturer (obtenir des renseignements), les neutraliser, ou rendre les grottes inutilisables à long terme en contaminant leurs parois.

- Exemple concret : Opération à Tolga (1959)

- Jean Vidalenc, ancien appelé, témoigne d’une opération en 1959 près de Tolga (sud-ouest de Batna). Après des échanges de tirs, il dépose un "pot de gaz" allumé dans une grotte abritant une unité de l’ALN. Le lendemain, dix cadavres sont découverts sous une surface bulldozée. Cette action lui vaut la Médaille militaire, mais le hante encore à 85 ans : "Dix personnes qu’on a tuées… Depuis, je n’ai jamais touché un fusil."

- Impact sur les populations

- Au-delà des combattants, des civils réfugiés dans ces grottes furent également touchés. Les gaz, persistant sur les parois, exposaient les survivants ou les habitants revenant après les opérations à des risques sanitaires graves, un effet collatéral assumé par l’armée pour empêcher toute réutilisation des lieux.

Témoignages : Une mémoire traumatique

- Jean Vidalenc : À 21 ans, intégré à un commando souterrain dans les Aurès, il décrit son rôle de "rat d’égout", explorant et gazant les grottes. Sa honte et ses remords illustrent le poids psychologique porté par les soldats, contraints au silence par le secret militaire et la peur du jugement.

- Yves (anonyme dans certaines sources) : Autre ancien appelé, il confesse : "On aurait dû dévoiler tout ça avant. Combien de civils ont dû retourner dans les grottes, hein ? Les gosses et tout ça ?" Son témoignage souligne la dimension criminelle et durable de ces actes.

Ces récits, recueillis par Claire Billet, brisent un tabou entretenu pendant des décennies, révélant une guerre chimique souterraine occultée par l’histoire officielle.

Cadre juridique et éthique : Un crime de guerre ?

- Violation du Protocole de Genève (1925)

La France, signataire de ce traité interdisant "l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires", a contourné cette obligation en arguant que la guerre d’Algérie n’était pas officiellement une "guerre", mais une opération de "maintien de l’ordre" dans un territoire sous souveraineté française. Cette justification juridique n’efface pas la réalité des faits : l’usage systématique de gaz mortels constitue une violation des conventions internationales. - Qualification de crime de guerre

Des historiens comme Hosni Kitouni et Christophe Lafaye estiment que ces "massacres de prisonniers par l’usage de gaz létaux" pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Cependant, l’absence d’accès total aux archives empêche une reconnaissance officielle et une éventuelle poursuite.

Enjeux mémoriels et archivistes

- Un secret cadenassé

- Les archives militaires françaises sur la guerre des grottes restent inaccessibles, protégées par des lois de 2008 et 2021 sur le secret-défense et la prévention du terrorisme.

- En 2019, un historien militaire ("le colonel") travaillant sur ce sujet a subi une perquisition de la DGSI, signe d’une crispation persistante autour de ces révélations.

- Appel à l’ouverture des archives

- Claire Billet, Christophe Lafaye et des associations comme Josette-et-Maurice-Audin demandent une déclassification pour établir une cartographie des sites, identifier les victimes (y compris les 650 soldats français disparus) et avancer vers une réconciliation mémorielle franco-algérienne.

- Réception contrastée

- En France, ces révélations ont eu peu d’écho public en 2022, éclipsées par d’autres actualités (élections, guerre en Ukraine). En Algérie, elles ont suscité indignation et appels à la reconnaissance des crimes coloniaux.

La déprogrammation du documentaire : Analyse contextuelle (mars 2025)

- Contexte diplomatique

La déprogrammation d’Algérie, sections armes spéciales par France 5, initialement prévue le 16 mars 2025, intervient dans un climat de tensions franco-algériennes, exacerbées par des différends sur la gestion des migrants et le passé colonial. Le gouvernement français, sous pression pour durcir sa politique migratoire, évite peut-être d’enflammer davantage les relations bilatérales. - Enjeux internes à France Télévisions

- La décision coïncide avec la fin du mandat de Delphine Ernotte (août 2025) et le processus de renouvellement de la présidence du groupe public. Certains y voient une volonté d’éviter les critiques de la droite et de l’extrême droite, accusant France Télévisions de parti pris "woke".

- Officiellement, le groupe invoque une priorité éditoriale liée à l’actualité ukrainienne, reléguant le documentaire sur sa plateforme en ligne dès le 12 mars 2025.

- Réactions et paradoxes

- Claire Billet déplore cette frilosité, tout en saluant le soutien initial de France Télévisions (100 000 à 120 000 euros sur un budget de 180 000 euros).

- La polémique a paradoxalement amplifié la visibilité du film, avec des projections supplémentaires organisées à Paris.

Conclusion

La "guerre des grottes" incarne un chapitre refoulé de la guerre d’Algérie, où l’armée française a employé des moyens chimiques contre des combattants et des civils, dans une logique de guerre totale. Les témoignages de soldats comme Jean Vidalenc, relayés par Claire Billet, et les recherches historiques révèlent une pratique systématique, illégale au regard du droit international, et aux conséquences humaines et environnementales durables. Pourtant, ce passé reste entravé par le verrouillage des archives et une frilosité politique, comme l’illustre la déprogrammation du documentaire en 2025.

Ce dossier souligne l’urgence d’une reconnaissance officielle, non seulement pour rendre justice aux victimes, mais aussi pour apaiser les mémoires, un défi que la France et l’Algérie peinent encore à relever, soixante ans après l’indépendance.

Note : Ce dossier s’appuie sur les informations fournies dans les articles cités et des données historiques accessibles. Une analyse plus exhaustive nécessiterait un accès direct aux archives militaires, toujours verrouillées à ce jour (mars 2025).

Posté par : patrimoinealgerie

Ecrit par : Synthèse de Hichem BEKHTI