Institut du Monde arabe à Paris Expo «Étienne Dinet, passions algériennes»

Prévue jusqu’au 09 juin 2024, l’exposition, réalisée en collaboration avec l’IMA-Tourcoing et le soutien exceptionnel du musée d’Orsay, revient sur la vie et l’œuvre de l’artiste-peintre de Bousaâda.

Étienne Dinet est au coeur d'une exposition, qui se tient actuellement à l'Institut du Monde arabe (IMA) de Paris. Ayant comme commissaire Mario Choueiry, cette expo est organisée en partenariat avec l'IMA-Tourcoing. Algérien d'adoption, Étienne Dinet (1861-1929) est l'un des seuls peintres orientalistes à avoir échappé au reproche d'exotisme et au procès fait au regard colonial.

L'IMA invite le public à (re) découvrir son oeuvre, devenue l'une des identités visuelles de l'Algérie de l'après-indépendance - l'historiographie nationale est allée jusqu'à faire de lui une figure du nationalisme naissant, ce qu'il ne fut pas - et à y lire la passion qu'il nourrit pour un pays dont il épousa la terre, la foi et la cause. Étienne Dinet naît en 1861 dans le milieu cultivé d'une famille d'avoués parisiens.

Il se détourne tôt du modèle familial, qui l'orientait vers des études de droit: après son service militaire, pour avoir manifesté précocement un goût pour le dessin, il entrera plutôt à l'École des Beaux-Arts. Il joint rapidement l'Académie Julian où il a pour professeur William Bouguereau, mais ne se reconnaît pour maître que Rembrandt et Delacroix.

S'opposant à l'académisme ambiant, il cherche ses maîtres du côté du réalisme de Jean-François Millet ou de Jules Bastien-Lepage et se passionne pour la photographie.

Il partage avec les impressionnistes la recherche de lumière et de la peinture sur le motif comme l'attestent ses premiers envois aux salons de 1882 et 1883.

La découverte de l'Algérie

C'est accidentellement qu'il découvre l'Algérie en 1884, en accompagnant son ami Lucien Simon, dont le frère entomologiste partait en Algérie à la recherche d'une espèce rare de coléoptère.

Ce premier voyage d'un mois sera suivi d'un autre, l'année suivante, en compagnie de Gaston Migeon, futur promoteur des arts de l'Islam au musée du Louvre.

Suivront deux décennies durant lesquelles Étienne Dinet passe ses hivers en France et ses étés à peindre dans les oasis du Sud algérien. Dès 1895, il renonce à toute source d'inspiration en dehors des sujets algériens.

En 1904, le peintre s'installe à demeure dans l'oasis de Bou-Saâda. Il y achète une maison dans la ville indigène pourvue d'une terrasse de laquelle il peut à loisir contempler le monde qu'il s'est choisi. Étienne Dinet, que la photographie passionnait, peint des instantanés de vie.

Loin de l'Orient fantasmé

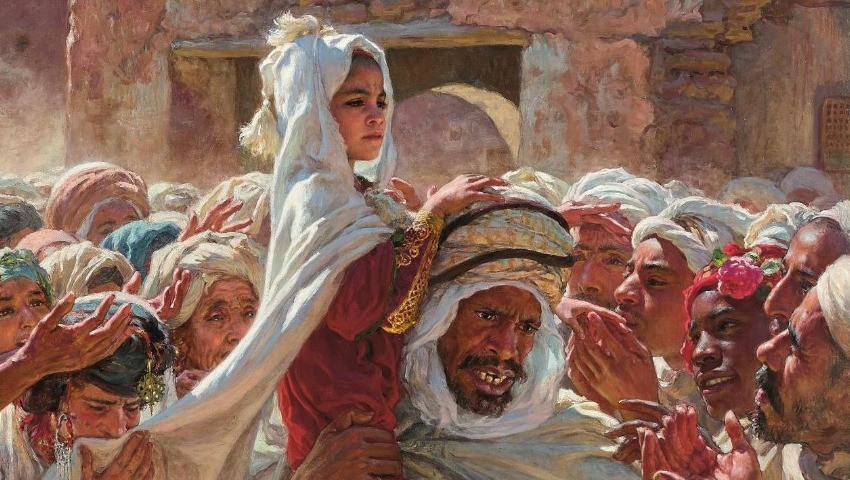

De la nature, il cherche à peindre le jaillissement de l'eau et la végétation, mais également le désert comme espace à la fois hostile et familier. Mais ce sont avant tout les habitants du Sahara qui sont au centre de ses préoccupations.

Dinet peint les trois âges de la vie comme s'il découpait des fragments de réalité, loin de l'image trop rutilante d'un Orient fantasmé. Sa sensibilité l'éloigne tout autant des approches ethnographiques dont il se méfie.

Son travail précis s'attache sans ostentation aux détails réels. Il représente sans surcharge ni mièvrerie les expressions, les gestes, les grimaces, les tenues et les parures en argent. Certes, il n'a pas peint les aspects les plus extravagants d'un Orient fantasmé.

Aucune scène de harem n'est visible dans son oeuvre. Néanmoins, le Sahara prend sous son pinceau la forme d'un lointain éden sexuel. Bien que nul avilissement du corps de la femme orientale ne transparaisse dans son oeuvre, il montre des corps féminins présentés comme des archétypes fantasmés ou comme des divinités envoûtantes.

Au-delà d'un monde idéalisé par un filtre européen, il peint également la violence, la misère, le désespoir, l'humilité, mais tout autant la joie, le courage et la dignité. Installé à Bou-Saâda, Étienne Dinet use de son influence pour intervenir en faveur des indigènes, cela auprès des autorités locales et jusqu'au gouvernement général d'Alger.

En 1912, il obtient de haute lutte que Bou Saâda passe d'une administration militaire à une administration civile. La foi musulmane occupe dans l'oeuvre du peintre une place tout aussi importante que les lieux ou les personnages. La foi et l'engagement Qu'elle soit individuelle ou collective, cette foi se manifeste comme un ensemble d'attitudes ou d'expressions vécues: des regards suppliants pénétrés par la piété et des attitudes empreintes d'humilité.

Étienne Dinet a été frappé par la constance de cette ferveur religieuse. Lui-même se convertit officiellement à l'islam en 1913, sous le nom de Nasreddine. Le déclenchement de la guerre en 1914 marque une nouvelle étape dans son engagement avec son action en faveur des musulmans engagés sur le front.

Il joue auprès des autorités un rôle civique important en plaidant l'élémentaire gratitude due aux soldats indigènes: oeuvrer pour le retour au pays des blessés algériens, respecter les rituels musulmans prescrits pour les enterrements, remplacer les croix évidemment inadaptées par des stèles pour les pierres tombales dont il effectue le modèle.

Étienne Dinet effectue le pèlerinage à La Mecque en 1929, peu avant son décès survenue la même année.

À sa mort, il est enterré selon son souhait à Bou-Saâda, et célébré par la République comme un acteur essentiel du rapprochement entre la France et l'islam; le président Paul Doumer tient à inaugurer lui-même la rétrospective qui lui est consacrée un an après sa mort.

Posté Le : 05/02/2024

Posté par : rachids