AIN-SEFRA-AIN-RECHEG-LA GUERRE D’ALGÉRIE-TEMOIGNAGE D’UN PRISONNIER DE GUERRE BELLAREDJ MOHAMMED

J’habitais avec ma famille dans une ferme appelée « Aïn-Recheg », nom d’une ancienne source, propriété de mon grand père, située à Aïn-Sefra, au sud-est de Moulay Hachemi (ex-village nègre), d’une superficie de plus de dix hectares environs dont un hectare boisé d’eucalyptus, de peupliers, de cyprès, et de dattiers de chine... Une forêt d’Arichs, de tamaris, de roseaux et de lauriers roses peuplent le bord de l’oued tout le long de la ferme. Les jardins bien cultivés étaient parsemés d’arbres fruitiers et de palmiers. Le tout était arrosé par les eaux des puits ou des retenues collinaires de l’oued, qu’on puisait à l’aide de « noria ». Durant les années cinquante, la pluviométrie était plus importante après des décennies de sécheresse. Trois habitations dont les toitures étaient couvertes de tuiles rouge comme ceux du village européen, ainsi que trois écuries, le tout était bâtis depuis les années vingt. La superficie globale était de mille mètres carrés environ. Un réseau d’égout traversait une des parcelles où trois fosses septiques étaient construites pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’oued. Notre propriété était située à un kilomètre du centre-ville, côté Est. Un kilomètre de désert et de dunes la cachait du village européen et du village nègre.

J’ai quitté l’école très tôt. Je suis devenu cultivateur et éleveur de bétail pour subvenir aux besoins de ma famille.

Un soir d’automne sombre de l’année 1954, régnait dans la ville, un sentiment confus d’inquiétude. On parlait d’accrochages qui avaient eu lieu au Tel et à la frontière marocaine. Des bruits couraient qu’on est en guerre. Etant militant du F.L.N.(cellule M.O/Miloud Benhachemi), on organisait des réunions clandestines à la ferme pour la préparation de la lutte armée.

Durant le mois de mars 1956, tout un dépôt d’armes et de munitions avait été caché à la ferme, puis acheminé vers les montagnes avoisinantes, à dos d’ânes et de mulets que j’ai mis à la disposition des moudjahidines. En ville, des bombes avaient explosé aux Cafés-Bar Levy, Lodié, et au cinéma Lavigerie des Pères Blancs. Le couvre-feu fut institué et entrait en vigueur à partir de 19 heures jusqu’au lendemain à 6 heures.

Durant le mois suivant, un mouvement se créa discrètement à la ferme. Plusieurs caches avaient été aménagées pour sauver ceux qui étaient poursuivis par la gendarmerie ou l’armée et qui par la suite, pourront facilement regagner le maquis. La ferme était devenue un Merkaz et un passage sûr pour acheminer les armes et le ravitaillement vers les djebels.

Une semaine plus tard, et dans les environs de vingt deux heures, les moudjahidines, une dizaine à peu près, dont je n'ai connu que M.Goteib et A.Benouis, installèrent des mortiers aux airs de battage « N’ouader » de la ferme et commencèrent à lancer des obus en direction de la caserne. Il y avait eu des blessés et une femme européenne était morte. Une heure après, les moudjahidines quittèrent la ferme en traversant l’oued, emportant à dos de mulets l’armement et le ravitaillement. Les militaires et les colons avaient passé une nuit blanche. Un autre groupe de moudjahidines attaquait à partir de l’oued Bredj – Ben Fdil. Les soldats étaient désorientés. Mon oncle Si Ahmed sortit de l’étable les brebis et les vaches pour effacer les traces des moudjahidines jusqu’à l’autre rive de l’oued. Le temps était nuageux, et une pluie légère commençait à tomber jusqu’au matin.

Après ces bombardements et à l’aube, l’armée envahit la ferme et procéda à des fouilles à l’intérieur des habitations et aux écuries. Les jardins et le petit bois étaient ratissés par les légionnaires. Toute la famille a été mise face aux murs, les mains derrière le dos et l’interrogatoire commença jusqu’à midi. Mon père qui parlait bien le français avait expliqué que les bombardements venaient des dunes à un ou deux kilomètres de la ferme. Les militaires désemparés, continuaient leur ratissage jusqu’au djebel Mekter, mais sans résultat. L’aviation arriva à la rescousse et ne cessa de tourner autour de la ferme jusqu’au soir et continua durant cinq jours sur les hauteurs de la montagne qui surplombait la ville.

Après ces attaques sanglantes, l’armée française procéda à des arrestations en ville. Mon père, moi et Si Ahmed, nous étions encadrés par les soldats qui nous poussaient brutalement à l’avant, baïonnettes sur le dos comme s’ils avaient peur de sauter sur une mine. Ils piétinèrent les légumes avec leurs godasses. Quelques harkis, spécialistes de la traque, transformés en redoutables pisteurs, examinaient le sol à la recherche de traces de pas des moudjahidines mais Dieu merci, ils retournèrent bredouille. L’interrogatoire s’est poursuivi au 2ème Bureau. Faute d’indices, on n’a été relâchés que le soir vers dix sept heures.

On était sous le choc, traumatisé par la brutalité des militaires. Mon père est allé voir le maire pour protester contre les agissements des militaires. Ce dernier l’écouta attentivement puis il lui dit : « On ne peut rien faire. Le problème sécuritaire était du ressort de la gendarmerie et du 2ème Bureau ».

Les irruptions inopinées de l’armée et surtout la nuit semaient la terreur dans ma famille. Tous les deux jours, c’est l’assaut terrible des soldats. On les voit sur les toits de la maison, à l’intérieur des écuries, courir dans les champs. Devant ce danger permanent, ma grand-mère suppliait mon père pour déménager au centre-ville ou au village nègre.

Il faut quitter la ferme! Cria-t-elle, sinon on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver du jour au lendemain. Trouvez-nous un logis !

A ces paroles de détresse, j’avais le pressentiment que les militaires se servaient de nous comme appât. Ils voulaient piéger les moudjahidines chez nous. Ils ne voulaient pas qu’on déménage. Nous aussi, on n'avait pas eu le choix, on ne pouvait pas abandonner notre ferme et nos biens. Nous nous sommes trouvés devant une impasse. Il fallait courir le risque.

Les moudjahidines s’infiltraient facilement par la ferme et par Dzira (ensemble de jardins de plusieurs hectares situés au sud ouest de la ville) et attaquaient les unités de l’ennemi qui occupaient les postes d’observations.

Durant le mois de mai 1956, j’étais en compagnie de cinq moudjahidines armée de fusils automatiques. Si Tahar était le chef de groupe (2). Nous avions récupéré la collecte d’argents et de médicaments. Il avait dans son sac plusieurs milliers de francs pour la « Jebha ». On a été mouchardés et nous avions pris la fuite en direction de la ferme. En quelques minutes, les légionnaires arrivaient en camion GMC, suivis par un véhicules 6/6 et une jeep. Dieu merci, ils n’étaient nombreux. Une dizaine à peu près. On nous tirait dessus et les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. On courait au milieu des arbustes sans s’arrêter. Arrivés à l’intérieur d’une forêt de roseaux où une cache était bien aménagée, nous nous sommes assis sur un tronc d’arbre, au milieu des sables mouvants de l’oued. Personne ne pouvait y pénétrer. Les militaires étaient dispersés à travers les jardins et le petit bois et fouillaient chaque touffe d’herbes, chaque buisson, mais ils ont été bloqués par une vaste poche d’eau et finissaient par se lasser, fatigués peut être, ils rebroussèrent chemin. Si Ahmed se faufila à travers les champs jusqu’à notre cachette et nous rassura que l’ennemi avait regagné ses quartiers et qu’il n’y a aucun danger. On invita les moudjahidines pour le dîner. Le mot de passe était : Es Sir Oua El Imane.

A la fin du repas, on leur remit deux sacs pleins : le premier, de chaussettes, de chéchias et de gants, le deuxième, de galettes et de boulettes de « maâqra » que ma femme avait préparé avec l’aide de trois autres qui venaient quotidiennement à la ferme. Elles étaient conscientes de l’enjeu et se portaient volontaires pour la cause.J'ai remis le courrier à A.Himri.

Après le dîner, les moudjahidines quittèrent la ferme par le sud pour regagner le djebel Mekter.

Mon père, pour m’éviter le maquis, parvenait à convaincre les responsables du F.L.N (B.Limam et Slimane O/Mejdoub) qu’il n’y a que moi qui pouvais les aider à partir de la ferme : « Vous pouvez le garder si vous le voulez, leur disait-il, mais sachez que je vais abandonner les lieux et habiter la ville. Il ne faut pas compter sur moi ni sur Si Ahmed, on est vieux et malade ». Les responsables de la Jebha finissaient par lui donner raison en acceptant sa proposition. Je suis devenu un agent de liaison à la ferme qui était depuis le début de la révolution un « Merkaz ».

Vers la fin du mois de décembre, nous avions reçu avant la tombée de la nuit, deux groupes de moudjahidines, armés de fusils mitrailleurs sous le commandement de Si Fayçal (Tahar El Majdoubi). Le chef du premier groupe : A.Grioui O/Djelloul. Le chef du second groupe : H.Sadok.(3). Je leur servais d’intermédiaire et leur donnais tous les renseignements nécessaires pour la réussite de l’attaque contre le centre-ville. Dans un coin, mon père et Si Ahmed soignaient l’un d’eux qui avait une entorse au bras gauche. Il gémissait et criait de temps en temps de douleur. On avait l’habitude de recevoir des malades qu’on cachait dans la chambre des foins. Certains souffraient de fièvre, de toux, de douleurs d’estomac... Certains étaient arrivés jusqu’au délire. Ils tremblaient, la peur au ventre de mourir malade sur une botte de foin. Ils demandaient l’Istichaâd, le martyr. Si Ahmed était connu comme étant un homme de baraka et s’y connaissait en herbes médicinales. Il était aussi le seul arracheur de dents de la ville. Les moudjahidines ont occupé le lieu durant trois jours. Un mouvement ininterrompu se créa entre la chambre et l’oued. L’autre groupe était caché au milieu des roseaux. La rencontre ne se faisait qu’au moment des repas.

Le 24 décembre à 23h30 environ, le premier groupe s’engagea par la rue des ponts et chaussées et le second longea l’oued. Arrivés au centre-ville, ils lancèrent des cocktails Molotov contre le grand magasin d’alimentation Dellolmo situé à la rue de France, tuèrent et blessèrent des soldats et des civils européens qui étaient à la librairie Benhamou et au café Levy. Un incendie gigantesque se fit dont la fumée dense enveloppait la rue comme un mur, et camouflait les moudjahidines qui se faufilaient vers le pont pour atteindre Dzira. Au matin, le magasin était complètement brûlé et dégageait encore de la fumée. La rue était pleine de feuilles de papiers, de journaux, de cartons… le tout était tacheté de sang.

Cette attaque audacieuse provoqua la surprise et la débandade des militaires et des gendarmes. L’ennemi l’avait considérée comme la plus sanglante dans la région depuis le déclenchement de la guerre.

L’enquête avait commencé par les services de la gendarmerie et du 2ème Bureau. À l’aube, la ferme était encerclée par les bérets rouges. Des Paras, à l’intérieur, cherchaient des indices. Ce n’était qu’au soir que les militaires regagnaient la caserne. Dieu merci, aucune trace n’a été trouvée. Comme d’habitude, les brebis, les vaches, le mulet et la jument ont effacé les traces de pas des moudjahidines.

Le commandant de l’armée, furieux, ordonna des représailles. Les militaires avaient conduit à l’oued quatre détenus et les avaient froidement abattus en leur tirant, chacun, une balle dans la tempe (4). Leurs corps étaient exposés durant 48 heures. Leur sang s’est coagulé à cause du froid glacial. Tout le monde était choqué par cette horreur. J’ai entendu dire que le Bachagha Si Khelladi, scandalisé par cet ignoble assassinat, obtint l’autorisation pour rendre visite aux prisonniers et qu’il était du côté de la “Jebha”.

Après cet attentat meurtrier contre l’occupant, la population était recensée minutieusement et surveillée étroitement par le 5eme Bureau installé dans chaque quartier. Aucun individu en situation illégale ne pouvait rester plus de vingt quatre heures sans être décelé et immédiatement arrêté. Les harkis et les collabos étaient sous les ordres des officiers du 5ème Bureau. Plus de six mouchards étaient cachés à la ferme pour nous surveiller. Nous les avions facilement repérés et Si Ahmed avait lâché les chiens pour les faire déguerpir.

Nos enfants ont séché l’école et ont été privés d’aller jouer dehors. Un réveillon sanglant et un nouvel an de terreur avaient été vécus par les militaires et la population civile européenne. Les rafles et les rassemblements de musulmans au marché se faisaient chaque nuit dont le seul but était de les terroriser. Tout le monde vivait dans la crainte et dans la misère.

ANNEE 1957

La première semaine du mois de janvier, nous avions reçu la visite d’un gendarme et deux agents de sécurité en tenue civile. J’ai présenté ma carte d’identité. Après la vérification de la pièce, le gendarme m’ordonna de monter dans la Jeep. On me conduisit au 2ème Bureau où je croisais Zahra (5), mon oncle Kada et trois autres détenus dans le couloir. Ils étaient soupçonnés d’avoir une liaison avec l’attaque du 24 décembre. On appartenait à un même réseau F.L.N. Zahra activait comme agent de renseignements et était en liaison directe avec moi. Nous étions plusieurs fois interpellés par le 5ème Bureau depuis le début de la révolution.

On m’a conduit dans une cellule aux murs sales et humides. Des traces de sang étaient sur le sol. Une demi-heure plus tard, on m’amenait dans une pièce à côté pour me torturer. On m’ordonnait de me déshabiller. En caleçon, on m’allongeait sur le dos sur une longue table, et on m’attachait les poignets et les chevilles avec des cordes. J’entendis des cris atroces de quelqu’un qu’on torturait dans une cellule à côté. Je tremblais comme une feuille. Je priais au fond de moi-même.

L’interrogatoire était conduit par trois tortionnaires Paras dont l’un d’eux était sûrement d’origine espagnole. Tous les moyens étaient employés : La bastonnade, l’électricité, les insultes, les gifles, les coups de poings…L’un d’eux me donnait des coups de bâtons dans les jambes avec une violence de fou, jusqu’à vouloir me briser les os. Je criais sans cesse. C’était terrible. Un officier les arrêta. Ils quittèrent la cellule puis ils revinrent une heure après. Les coups reprirent. Ils pleuvaient sur tout mon corps. Puis, ce fut l’électricité dans les parties sensibles. C’était plus terrible que les coups de bâtons. C’était comme si on m’arrachait la peau. Pour eux, c’était un jeu parce qu’ils riaient de plaisir. J’ai fait mes adieux à la vie en prononçant plusieurs fois la « Chahada ». Les questions posées (en arabe et en français) étaient du genre : « Qui est le responsable de l’attaque ? Qui est ton chef ? Les noms de ceux qui ont fait le coup ? Tu vas parler ou pas ? Nous avons trouvé des traces dans la maison, dans les écuries et dans les champs. Allez, parle ! Tu les as hébergés pendant combien de jours ? Parle ! Qui sont-ils ? L’adresse de leurs familles ?... ». Les tortionnaires ne s’arrêtaient pas. C’étaient comme des machines. Ils frappaient encore et encore. Ils répétaient en hurlant comme des chiens tous les trois les mêmes questions jusqu’à vouloir me rendre fou. Je leur répondis à chaque fois en criant : « Je ne sais rien ! Je ne sais rien ! Chassez-nous de la ferme ! Chassez-nous de la ferme !... ». Ils savaient d’avance, qu’ils n’avaient rien à obtenir puisque ceux qui avaient fait le coup étaient loin, très loin. Leurs familles étaient en sécurité au-delà de la frontière. Quoi dire à ces salopards ? Ils ont compris que j’avais raison. Un des tortionnaires criait en arabe : Arrêtez !

A cinq ou six heures de l’après-midi, deux soldats me prirent par les bras et me jetèrent dehors devant le bureau du commandant. Un officier me mit en garde en arabe avec fureur :

- Si on trouve la trace de Fellagha dans la ferme, tu signeras ta mort et si jamais tu auras l’idée de rejoindre le maquis, ce sont tes vieux parents qui paieront à ta place. Chaque matin, tu devras passer à la gendarmerie pour interrogatoire et ce jusqu’à ce qu’on trouve les complices. Une semaine plus tard, le 5ème Bureau avait pris le relais.

Si Ahmed s’occupa de mes blessures. Il me soignait discrètement dans un abri au milieu des roseaux pour ne pas alarmer ma grand-mère et les membres de ma famille. Dieu merci, il n’y avait pas eu de trace sur ma figure. Je n’arrivais pas à dormir. Des cauchemars me hantaient durant plusieurs nuits. J’ai perdu le goût du travail. Pour me soulager, je me suis dis : Ils auraient du m’achever, mais ils avaient besoin de moi.

Terrorisé par la peur d’être une nouvelle fois torturée, j’ai décidé d’aller voir le maire pour qu’il nous aide à quitter les lieux. Je le trouvais en compagnie de trois de ses agents. Il était dans tous ses états. Très fâché contre moi, il me regardait sévèrement puis il me dit en élevant la voix :

- Tu es fou ! Tu héberges les Fellaghas chez toi ! Tu joues avec le feu ! C’est dangereux ça ! Fais attention ! Un conseil : occupe-toi uniquement de ton jardin et soigne bien tes vaches et tes poules.

Je lui découvre ma poitrine, mon dos, mes jambes, mes bras…. Tout était bleu avec des marques rouges et noires. Il resta bouche bée devant les atrocités commises par les tortionnaires .Je lui dis :

- On veut être tranquille, moi et ma famille. Logez-nous au centre-ville ! On sera en sécurité et on n’aura plus de problème avec les gendarmes, les militaires, ou les agents du 2ème Bureau.

- Où veux-tu qu’on vous loge ? Vous êtes nombreux ! Et les animaux ? Où est ce qu’on va les mettre ? C’est au 2ème Bureau qu’il faut dire ça, ce n’est pas à moi. Je n’y peux rien !

Sous le contrôle du 5ème Bureau, je me suis aperçu que je servais d’appât. C’est aussi pour cela qu’ils m’ont laissé en vie. Des mouchards, réputés pour ce sale boulot, étaient lâchés comme des chiens à mes trousses à chaque fois que je descendais en ville. Ils essayaient de repérer mes contacts. Leur but était de démanteler le réseau F.L.N qui activait depuis le début de la révolution. Les militants avaient compris le jeu et évitaient ma rencontre. Même les membres de ma famille, certains d’entre eux, faisaient semblant de ne pas me connaître. Chaque jour, une bande de cavaliers harkis faisait la ronde à proximité de notre propriété.

Les attaques des moudjahidines s’intensifiaient dans les zones frontalières et causaient des dégâts matériels considérables et des pertes humaines dans les rangs des militaires. Pour couper tout renfort en armes et en hommes à l’intérieur du pays, ils ont édifié deux barrages de barbelés, l’un électrifié et l'autre miné aux frontières (Ligne Morice). Le barrage du Sud-Oranais protégeait la voie ferrée jusqu’à Béchar et en même temps faisait rempart à toute attaque contre les contingents qui se trouvaient concentrés en ville, il y avait plus de 20 000 soldats, trois fois plus que la population civile toutes communautés confondues. Aïn-Sefra vivait un état de siège permanent.

Les fellahs de Dzira ont été chassés de leurs terres fertiles. Certains ont regagné le maquis, d’autres ont été emprisonnés ou mis en liberté provisoire. Le côté Ouest de la ville était bloqué par le barrage électrique. J’ai remis un mulet et deux ânes aux agents de liaison « mousabilines » chargés du transport des familles de moudjahidines vers la frontière via Oujda (Maroc).

A chaque fois que je fais une action importante, je reçois en contre partie un bon de reconnaissance signé par les responsables de la Jebha (6). A cette époque, j’avais huit bons que je cachais dans le creux du framboisier géant qui dominait la ferme.

Mon cousin Mohammed, alors âgé de vingt ans décida de rejoindre le maquis. Il était soupçonné de liaison avec le F.L.N. Avant de nous quitter, il nous a dit : “ Le Djihad m’appelle ! Le Djihad m’appelle ! “. On lui fit les adieux en pleurant. Quelques jours plus tard, il décida de traverser le barrage électrifié mais il échoua. Il mourut électrocuté sous les yeux des moudjahidines qui se trouvaient de l’autre côté du barrage. J’ai été averti de sa mort par un agent de liaison. Toute la famille était en deuil. Mon oncle Kada était en prison lorsqu’il apprit la mort de son neveu. En apprenant que sa femme était enceinte, il dit à un membre de sa famille que si jamais il eut un fils, on l’appellerait « Mohammed ».

ANNEE 1958

Une rafle la nuit. On nous embarquait dans un camion jusqu’au marché, où tout le monde était rassemblé comme des animaux. Ce n’est qu'au matin qu’on a été libéré.

Une semaine plus tard, et par une éclatante journée ensoleillée, je vis du haut du toit de la maison, des légionnaires et des Para qui descendaient des camions G.M.C et occupaient le terrain. Je courais avertir mon père. On entendit des coups de mitrailleuses. Ma femme qui se trouvait près de la porte d’entrée de la maison, avait reçu une balle perdue dans le ventre. Les soldats firent irruption dans la maison. Un officier me prit par le col de ma chemise et me poussa devant. Mon père, Si Ahmed, les autres membres de ma famille furent traînés dehors et mis à genoux face au mur les mains sur la tête. Inutile d’évoquer la frayeur des femmes et des enfants : les terribles cris de ma grand-mère contre les soldats qui voulaient s’attaquer à ma tante enceinte. L’un d’eux avait pointé sa baïonnette sur son ventre en criant à ses camarades avec raillerie : « Il y a un fellagha, dedans ! ». Secouée par l’arme, elle tomba à terre en criant et s’évanouissait. Ma femme blessée gisait dans le sang, mais Dieu merci, ce n’était pas grave. Les soldats fouillaient la maison et les écuries de fond en comble. Entre temps, ma femme, courageuse, rampa jusqu’à la cheminée, prit un peu de pâte de farine avec ses doigts, et pansa sa blessure pour arrêter le sang. Ma grand-mère paraissait encore plus courageuse, elle quitta la pièce pour aller voir ce qu’on était devenu. Dieu merci ! Ils sont en vie, lança-t-elle, alors qu’à l’instant même deux militaires sautaient sur elle du haut du mur et la poussaient brutalement à l’intérieur de la chambre.

Une heure plus tard, les militaires quittaient la maison. Ma grand-mère embrassa ma tante qui se réveilla de son inconscience. Elles s’étreignirent et se mirent à pleurer, puis entrèrent dans la pièce voisine pour soigner ma femme. Ma tante se tenait près d’elle, les manches à demi-retroussés, elle était en train d’appliquer un pansement sur son ventre.

Je voyais de loin les militaires qui s’engageaient au milieu de l’oued et ratissaient les immenses étendus d’alfa et de drins jusqu’au djebel Mekter.

Avant cette escalade dangereuse et inopinée, ma femme et ma tante étaient en train de préparer des galettes pour les moudjahidines. Heureusement, les militaires n’avaient pas remarqué la grande quantité de pâte préparée. Ils cherchaient uniquement, s’il y avait des étrangers. J’ai pris deux sacs pleins de galettes et trois bouteilles remplies de beurres. J’ai sorti mon troupeau pour le pâturage. Arrivé à l’endroit où j’avais l’habitude de cacher le ravitaillement, j’ai déposé les sacs et j’ai fait semblant de jouer avec mon chien. Je sais que les soldats me surveillaient avec leurs jumelles à partir de la caserne. Le lendemain, j’étais très heureux de voir que les sacs n’étaient plus à leur place.

En automne, c’était la rentrée des écoles. Après avoir vendu les légumes au marché et distribué du lait et des œufs aux européens, sur le chemin du retour, une jeep s’arrêta devant moi. Deux sous-officiers militaires du 5ème Bureau descendaient du véhicule. Le plus gradé me dit de les suivre jusqu’à la brigade de gendarmerie. Le gendarme Le Flock m’invita à prendre place sur un banc. J'y suis resté pendant plus de cinq heures sans savoir pourquoi. A l’arrivée du brigadier, et à l’intérieur de son bureau, il me dit d’un ton sévère :

- Vous avez l’habitude de faire passer le courrier aux Fellagha?

- Non ! Lui-dis-je. Il n’y a plus de Fellagha dans la ferme, mon commandant.

- Nous avons trouvé des documents dans le cartable de votre fils.

- Je ne sais pas, lui-dis-je en tremblant.

Il quitta le bureau et dix minutes plus tard, il rentre et me dit:

- Tu peux partir.

J’ai quitté la brigade sans rien comprendre. Qu’a fait mon fils ? J’ai eu peur de descendre en ville ou d’aller à l’école. Ce n’est que vers quatre heures de l’après midi que mon fils est rentré à la maison. J’attendais qu’il me dise quelque chose, mais il ne m’a rien dit. Sur les nerfs, j’ai commencé à le questionner : Les militaires ont trouvé des documents dans ton cartable ? Qui t’a donné ces documents ? Où les as-tu trouvés ? Mon fils commença à pleurer puis il a quitté la maison en courant vers le petit bois. Aucune réponse ? Il n’a pas pu supporter mon interrogatoire. Je l’ai compris. J’ai su par la suite qu’il a été malmené par les services de renseignements du 2ème Bureau. C'est resté une énigme jusqu'à ce jour. Les militaires savaient que le courrier passait par la ferme, mais ils patientaient. Ils attendaient le jour “J” pour le grand filet.

La deuxième quinzaine du mois de novembre, la famille était encore une fois endeuillée. J’entendis des cris et des pleurs dans la maison. J’appris par ma grand-mère que mon oncle Kada était mort (7). Il avait été torturé durant son incarcération. Du haut de la terrasse de sa maison, un agent de liaison, avait entendu la nuit les cris de mon oncle qu’on conduisit sur un GMC pour le fusiller : « Vive l’Algérie ! Vive l’Algérie ! Gloire à nos martyrs ! Gloire à nos martyrs ! On me conduit pour me tuer ! On me conduit pour me tuer ! » (8).

Le matin, j’ai été auditionné par le commandant pour vérifier mon lien de parenté avec la victime et les relations avec lui. Un mouchard cagoulé était présent durant l’interrogatoire. Une heure plus tard, j’arrivais à la morgue de l’hôpital. Un officier du 2ème Bureau et un médecin français se trouvaient sur les lieux. Ce dernier tira le drap blanc qui enveloppait le corps. Je pleurais en regardant mon oncle inanimé, tout le corps était marqué par des pointes de feu causées par les balles. L’officier me dit :

- Regarde bien ! C’est le châtiment qu’on réserve aux traitres.

Seuls deux ou trois infirmiers musulmans m’ont présentés leurs condoléances. Mon oncle a été enterré au cimetière de Sidi Boudjemâa.

Il avait été mouchardé par un collabo du 5ème Bureau. Les Paras, les agents de renseignement du 2ème Bureau et les gendarmes encerclèrent le ksar Sidi Boutkhil et procédèrent à des fouilles et à des arrestations. Ils avaient découvert dans la maison d’un cousin, un document contenant la liste de noms des personnes qui cotisaient pour la « Jebha ». C’était son écriture qui l’avait trahi. Après confrontation, l’armée l’avait condamné à mort. Les personnes qui étaient inscrites sur la liste avaient été incarcérées, torturées puis libérées par la suite. Un rapport avait été transmis par le 2ème Bureau au ministère des anciens combattants à Paris pour le rayer définitivement de la liste des bénéficiaires de la pension militaire en tant qu’ancien d’Indochine.

Le martyr Kada, était un homme de taille moyenne, trente deux ans environ. Il était caporal dans l’armée française et avait été décoré à Saïgon en 1953. Il avait eu son Certificat d’Etudes Primaire en 1942 à Géryville (El-Bayadh). Il avait suivi des études de Topographie à Oran et avait travaillé comme technicien à Rabat (Maroc) pendant deux ans. Il participa à la guerre de libération nationale en tant que chef de réseau. Il fabriquait des bombes avec des boîtes de lait de marque « Guigoz ». La dernière fois que je l’ai croisé, c’était au marché. Il était vêtu d’un costume gris clair. Un visage paisible et souriant. Après un bref salut, je lui dis au milieu d’un troupeau de moutons :

- Je suis repéré et je serre d’appât. Un mouchard me suivait à partir de la ferme, un autre prenait le relai à partir des ponts et chaussée. Ecoute il faut passer la frontière. Le F.L.N a besoin de toi là-bas plus qu’ici. En restant, tes jours sont comptés ».

Sa réponse était brève :

- Il n’y a rien à craindre. En tous les cas, je veux être martyr. Tu entends, je veux être martyr ! Allez adieux ! Je l’ai quitté les larmes aux yeux.

Par une nuit glaciale, trois moudjahidines pénétraient par la piste de Tiout dont l'un d'eux se fait appeler "Lafdil". Ils étaient repérés par un indicateur qui les avait dénoncés. Voyant les soldats venir, ils fuyaient en direction de la ferme. Le ratissage avait duré jusqu’au levé du soleil. Je n’ai pas pu les cacher dans les roseaux, nous étions près d’une des fosses septiques, que j’avais aménagée pour servir de cachette. Elle était camouflée par des ronces d’une hauteur de plus d’un mètre. Elle pouvait contenir jusqu’à cinq hommes en position debout. À la tombée de la nuit, je leur ramenais de quoi manger. Après trois jours, ils quittèrent l’endroit et regagnèrent la montagne en emportant dans un sac un peu de médicaments, une pince à dent et de quoi manger pendant une semaine.

Après ce ratissage, un officier Para encadré par ses soldats est venu jusqu’à la maison et nous annonça :

- En tous les cas, demain, vous allez quitter définitivement la ferme. Le maire va s’occuper pour vous reloger ainsi que vos bêtes au centre ville. On vous donne vingt quatre heures pour quitter les lieux, sinon on rase tout.

Le lendemain, les Para encerclaient la ferme. Des militaires vidaient la maison, les écuries de tout ce qui se trouvait à l’intérieur. On nous obligeait à charger le tout à dos d’ânes pour les acheminer vers l’oued pour être brûlés à l’essence : les meubles (armoires, chaises…), les matelas, les couvertures... En une heure tout était fini, seules trois valises pleines de choses essentielles ont été épargnées après avoir été fouillées minutieusement. Les soldats regagnaient la caserne en camions GMC. Une chambre était occupée par la garde militaire.

Deux chambres et un garage nous étaient réservés dans notre nouvelle demeure au centre ville, rue des Jardins, chez notre oncle F. B. Les autres membres de la famille ont été installés, il y a plus d’un mois dans une maison, rue du commandant Ardassenov, chez l'oncle B. T. Sur ordre de la « Jebha » les locataires nous prenaient en charge. H.Doudou nous loua son écurie pour les vaches et M.Boubakeur son garage pour déposer les aliments du bétail.

Le lendemain, les légumes avaient été récoltés par les légionnaires. Ils ont été lavés et embarquées sur un camion GMC pour la caserne. La ferme avait été occupée par le génie militaire pour procéder au tracé d’une ligne électrifiée. Un mois plus tard, mon père voulait acheter une voiture, une Citroën d’occasion. Il devait aller de temps en temps à Mechéria pour voir son fils issus d’un autre mariage et en même temps entrer en contact avec les militants F.L.N. de cette ville. Mais la « Jebha » l’avait mise en garde contre cet achat coûteux qui laisserait peser sur lui les soupçons du 2ème Bureau. Il décida de prendre le train. Il avait pour mission de rencontrer les responsables du F.L.N et voir son fils. Il avait eu une autorisation par la gendarmerie pour ce déplacement. Toute une enquête avait été faite par la brigade de gendarmerie. Le va et vient avait duré plusieurs jours. Avant de quitter la ferme, il m’a dit tout heureux :

Mon fils, l’indépendance n’est pas loin ! Sois patient. J’ai fais un beau rêve. J’ai vu des enfants bien habillés, rassemblés en deux rangs sur les deux côtés tout le long de la rue de France et chacun d’eux agitait un drapeau vert et blanc et criait : « Vive l’Algérie indépendante ! Vive l’Algérie indépendante ! Gloire à nos martyrs ! Gloire à nos martyrs ! ».

En entendant ça, j’ai sauté sur lui comme un enfant en l’étreignant et en l’embrassant sur la joue tout en lui disant :

- Père, tu es un vrai militant !

Puis on criait tous les deux : « Vive l’Algérie ! Gloire à nos martyrs ! ».

Deux jours après et sur le chemin du retour, mon père mourait dans un accident de voiture. C’était le 1er mai, la fête des travailleurs. Ce jour là, j’étais conduit à la brigade de gendarmerie pour répondre aux questions relatives à son déplacement à Mechéria. Mon père a été enterré l'après midi au cimetière de Sidi Boudjemâa.

Une obsession rongeait les services de renseignements. Ils avaient échoué dans leurs plans. Ils décidèrent de procéder à l’installation d’une ligne électrifiée tout le long de la ferme pour la séparer du centre ville et du village nègre pour éviter toute infiltration des moudjahidines et mettre fin à l’acheminement du courrier et des provisions vers les djebels.

ANNEE 1959

Un matin au marché, le gendarme Le Flock m’interpellait et me dit d’aller devant lui à la brigade. A l’entrée du bureau d’interrogatoire, j’aperçus un jeune, le torse nu, le corps labouré au bâton et le visage ensanglanté. On me demandait de m’assoir sur une chaise. On m’attachait les poignets et l’interrogatoire commença avec brutalité. On me giflait puis on me frappait à coups de poings, de pieds… Ensuite l’un d’eux pris un bâton et les questions commencèrent à pleuvoir ainsi que les coups :

- C’est toi Mohammed Ould Bouziane Esseighir ? Fit un officier des renseignements en tenant un papier à la main contenant une liste de noms.

- Non ! Criais-je.

Le mouchard cagoulé entra dans le bureau et cria devant les tortionnaires :

- C’est lui !

- C’est toi Mohammed ? Dis la vérité ! Hurla le tortionnaire militaire en arabe.

- Non ! C’est un menteur, mon commandant. Il veut ma mort ! Regardez ma carte d’identité. Ce n’est pas moi.

- Ils ne te feront rien si tu leurs dit la vérité. Nous les arabes, on a plusieurs noms. Dit la vérité ! fit le mouchard d’une voix tremblante. Si tu ne dis pas la vérité, ils vont tuer le jeune homme. Parle !

- Qui sont les agents de liaison qui activaient dans la ville ? Reprit un des tortionnaires.

- Je ne connais personne ! Je suis sous le contrôle du 5ème Bureau. Je n’ai aucun contact. L’interrogatoire était interrompu par l’officier qui avait pris ma carte d’identité et demanda aux tortionnaires de le suivre. Un gendarme suppléant arabe que je connais bien entra dans le bureau et me dit en ricanant :

- Tu crois que vous allez avoir l’indépendance ! On en a terminé avec les fellaghas. Les djebels sont vides. Personne ne peut vaincre la France. Elle possède des tanks, des avions, des hélicoptères ... C’est une grande tente. L’émir Abdelkader, notre grand Zaïm l’avait combattu pendant longtemps puis il a fini par déposer les armes. Il a reconnu sa puissance. Tu sais pourquoi ? Un jour, il a fait un rêve : « il a vu une vache laitière descendre du ciel, comme la vache que tu as à l’écurie. Elle s’est posée à ses pieds et mugissait. Il s’assit sur un banc, un seau à la main et commença à la traire. Le lait déborda du seau et coula sur la terre fertile, notre terre. Il se réveilla très heureux et raconta son rêve. Il comprit que la vache était la France et le lait, la richesse qu’elle ramène avec elle. Il déposa les armes et se rendit au Hakem puis il salua le drapeau de la France ».

Je l’écoutais sans broncher en massant mon genou qui me faisait atrocement mal. Après trois heures d’attente, on me libéra. Je sais qu’ils ne me tueront pas tant que je suis utile. J’ai regagné ma maison en trainant la jambe et en tremblant, j’avais eu des frissons.

J’appris le soir même, que notre bienfaiteur M. Boubekeur avait été arrêté par les agents du 2ème Bureau. Il a été torturé et tué au centre de la mort « Dzira ».

Chaque matin, le sergent chef du 5ème Bureau me conduisait en jeep à la ferme et me mettait à la disposition du commandant du Génie. Je devais passer ma peine à la réfection et à la restauration des habitations et des écuries pour en faire un Poste de Commandement. Chaque matin à partir de sept heures, on me conduisait en jeep à la ferme et à dix sept heures, on me reconduisait au poste pour rentrer chez moi.

Une équipe d’une vingtaine de militaire, attaquait les murs de l’intérieur et de l’extérieur. Les uns grattaient, les autres replâtraient. C'était tout un chantier. On procédait à l’installation d’un réseau électrique. J’étais chargé de vérifier les tuiles et aussi de nettoyer les plafonds des nids d’araignées et toutes sortes de saletés en utilisant des produits chimiques tels que le : D.T.T et autres produits … Au moment du repas à midi, je recevais la même ration que les soldats mais l’officier ingénieur me remettait en plus une boite de sardine, du fromage et une limonade.

Durant toute cette période, je n’avais pas été malmené par les services de renseignements du 2ème Bureau ou de la gendarmerie. J’étais confiant. Je n’avais plus peur.

LE CAMP DE LA MORT DZIRA-LE CONTINGENT MILITAIRE 8eme RIMA- LA FERME CASERNE-

Par une journée froide du mois de décembre, j’étais au marché et j’ai été surpris de voir mon cheval et mes deux mulets attachés au mur. Ils ont servi pour l’acheminement du ravitaillement dans les djebels. Je tremblais de tout mon corps et je commençais à suer, en voyant arriver deux agents en civil, un gendarme et un suppléant. Je me suis dis que cette fois-ci c’est était fini pour moi. La peur me prit par la gorge. Je n’arrivais pas à articuler un mot. L’un d’eux, après vérification de ma carte d’identité me dit :

- Ces animaux attachés au mur sont à toi ?

- Non ! Lui répondis-je, en tremblant.

- Menteur ! Cria nerveusement, le suppléant. Les deux bédouins qui ont amené les bêtes affirmaient les avoir trouvé perdus dans la nature et ils sont venus au marché pour les revendre. On m’ordonna de les suivre à la brigade. Au bureau de l’interrogatoire, et devant les tortionnaires, le suppléant cria encore une fois :

- Je les ai vus à l’écurie lors des différentes fouilles à la ferme. Ils ont servi les Fellaghas pendant des mois et maintenant, il va les reprendre à bon prix et dans un mois ou deux, les bêtes vont refaire le même boulot d’approvisionnement vers les djebels. Et avec quoi, il va les acheter ? Avec l’argent de la collecte, bien sûr.

Puis, furieux, il me lança :

- Je jure que se sont tes bêtes et qu'elles ont servi à ravitailler les Fellaghas. Parle ! Dis la vérité ! Sinon ils te tueront. Pense à tes enfants, à tes parents. Si tu dis la vérité, ils ne te feront rien, c’est moi qui te le dis.

- Allez ! Debout. Hurla le brigadier. On me conduisit au 2ème Bureau. Arrivés au couloir d’un bâtiment, on me dit de m’asseoir sur un banc en bois. Un quart d’heure plus tard, des officiers en tenue Para se présentèrent devant moi et l’un d’eux, le plus gradé après avoir ouvert grand ses yeux bleus, il hurla : (9).

- Allez embarquez-le !

Quatre autres, des bédouins d’après leurs coiffures, étaient embarqués avec moi dans un camion GMC. Il faisait encore jour. On était mis à plat ventre sous la surveillance de quatre ou cinq soldats. De peur de mourir, les quatre hommes soufflaient et râlaient. Ils nous conduisaient dans un endroit que je n’ai connu qu’à l’indépendance. C’était le camp de la mort : « Dzira ». A notre descente du camion, et sous la lumière des phares, nous nous sommes trouvés face à des prisonniers tors nus et suspendus à des poteaux comme s’ils étaient pendus. Des corps presque nus étaient étendus comme morts sur le sable. On nous enfermait dans une cabine sans lumière. Toutes les vingt minutes on faisait sortir un prisonnier. On entendit crier la « Chahada », puis plus rien. Un lourd silence de mort. Puis un bruit de clés se fit entendre et me fit trembler à nouveau. Mon cœur battait très fort. On venait d’ouvrir la cabane. C’était mon tour.

- Allez sort ! Cria un soldat.

Je récitai la « Chahada » à haute voix et au moment où je posais les pieds sur le sol sablonneux, j’étais bousculé par un militaire avec la crosse de son arme vers le camion pour être reconduit au 2ème Bureau. Je me suis senti soulagé et me suis dit : « Ils ont encore besoin de moi ».

- Allez ! Monte, cria le soldat.

Les tortionnaires n’étaient pas contents. Ils se tenaient debout comme des vautours devant le camion. C’était comme s’ils me barraient le chemin. Ils discutèrent froidement avec l’officier qui leur enlevait leur proie. Il venait de les priver d’un grand spectacle de violence et de sang. J’avais reconnu trois d’entre eux pour m’avoir interrogé et torturé au 2ème bureau. J’avais mal dans tout mon corps. Le coup de crosse que je venais de recevoir était terrible. Je souffrais. Je marchais en titubant. Deux soldats m’ont pris par les jambes et m’ont jeté sur le camion qui démarrait.

Au 2ème Bureau, on me présentait devant des officiers militaires. L’officier du Génie était avec eux. Je devins confiant. Le commandant me dit :

Voilà ! Demain, le contingent arrive à la ferme. Ils discutaient entre eux et entre temps, le lieutenant Djebbour que je connaissais pour ses insultes et ses gifles lors des interrogatoires, me dit avec raillerie : « Vraiment tu as de la chance ! On dit que c’est la bénédiction de tes parents qui intervient au moment difficile ! Ta vie est longue !

On me libéra le soir même, il faisait sombre. Des nuages noirs et des éclairs annonçaient l’arrivé probable d’un orage. Il restait encore une demi-heure à peu près avant le couvre feu. Je marchais en priant le Seigneur d’être encore en vie. Si Ahmed m’attendait près de l’abattoir. Avant d’entrée à la maison, la pluie commençait à tomber.

Le lendemain, le jour était nuageux, j’étais accompagné de deux soldats du 5ème bureau à la ferme. J’étais bouleversé en voyant des centaines de tentes plantées dans les jardins et la multitude de soldats qui faisaient le va et vient en labourant le sol de leurs godasses. Des véhicules militaires par dizaines étaient alignés sur la gauche : des blindés, des camions GMC, des camions SIMCA, des ambulances, des 6/6, des jeeps, des motos militaires… À droite, des mortiers et des canons de tout calibre.

Le contingent militaire de la 8eme R.I.M.A. était composé d’environ trois mille soldats. C’étaient des appelés, encadrés par des engagés Para et des gradés qui ont fait l’Indochine ou avaient participé à la seconde guerre mondiale. Une compagnie spéciale de chiens de guerres préparait des niches pour plus de 100 chiens. Un stade de football a été aménagé sur une des parcelles. Le poste de commandement était installé dans la maison. Des chambres ont été aménagées en cafés-bars, cuisine,boulangerie. Le garage est utilisé pour le stockage des fruits et légumes. Une parcelle a été aménagée pour l'entrainement des joueurs de football et pour le dressage des chiens de guerre. Par la suite ils ont construit une piscine et des douches. Des latrines ont été bâties dans différentes endroits.

Le jour suivant, une Jeep me reconduisit au 2ème bureau. Sur le chemin, j’ai vu des civils musulmans qui descendaient d’un wagon pour être embarqués dans les camions G.M.C. et conduits pour être exécutés, probablement à Dzira. On m’a présenté cette fois-ci devant un conseil militaire qui s’est tenu à 8h ou 10h du matin. Assis sur un banc, la peur au ventre d’être à nouveau torturé, j’attendais mon verdict. Une heure après, le sergent chef du 5ème Bureau me fit savoir qu’on m’avait mis à la disposition du commandant la 8ème R.I.M.A puis il me reconduisit jusqu'au centre ville. J’étais soulagé. J’ai prié le Seigneur et je me suis dit : ils ont encore besoin de moi.

ANNEE 1960

Tout le monde était suspecté. Chaque musulman était considéré comme un « Fellagha ». Les fouilles, les rafles et les arrestations ne s’arrêtaient pas. Les accrochages s’intensifiaient dans les montagnes. J’ai déménagé avec ma famille dans une vieille maison au village nègre.

Tous les matins, on me conduisait à la ferme en compagnie d’un sous-officier et deux militaires du 5ème Bureau.

Au bureau du P.C. et devant le commandant de la 8ème R.I.M.A. J’ai été reçu avec le sourire par un groupe d’officiers. Sitôt assit, le commandant me dit :

- J’ai pris la responsabilité de vous prendre comme prisonnier. Votre propriété est située dans un endroit dangereux et incontrôlable. Bon voilà, l’armée envisage dans un proche avenir de construire une caserne. C’est une question de temps. Ici, avec moi, tu n’as rien à craindre. Personne ne te fera du mal. A la caserne, on travaille de sept heures du matin jusqu’à dix sept heures. Le 5ème Bureau prendra le relais. Un conseil : Evite tout contact avec les personnes civiles suspectées par les services de sécurités. Le matin, ton travail consiste à charger et à décharger les camions. (10) L’après midi, tu t’occuperas de la nourriture des chiens et de l’entretien des niches. Tu ne quitteras la ferme que sur l’ordre de l’adjudant.

Pour la corvée, je me trouvais mêlé aux soldats indisciplinés et dangereux, qui purgeaient une punition de quelques jours, puis sont remplacés par d’autres. Ces prisonniers, en tenues débraillées, étaient des bérets-verts, des appelés et des tirailleurs... Ils étaient violents et vulgaires. Chaque jour, la P.M. intervenait pour séparer les soldats qui se disputaient entre eux, et perturbaient le travail. Ils se lançaient des injures à longueur de journée. Dès le premier jour, j'étais le Fellagha pour les Français et le Fellous pour les arabes.

Après deux mois d’humiliations de part et d’autres, j’étais agressé par un Para. Les soldats assistaient au spectacle et applaudissaient leur camarade comme dans un combat de boxe. Après avoir reçu un coup de poing, je me suis mis sur mes gardes pour me défendre. Le soldat affolé par cette réaction, prit une pelle et me frappa avec fureur au dos ce qui me fit basculer à terre. Le soldat voulait m’achever mais un officier qui venait juste de sortir du café-bar saisit le bras meurtrier et mit fin à l'agression. Scandalisé de voir mon visage ensanglanté, il ordonna au chef de la police militaire d’enfermer le soldat. J’ai été conduit à la tente-hôpital pour être soigné. Le coup m’avait fait souffrir plusieurs jours. Suite à cet incident, le commandant décida de m’éloigner de ce travail dangereux. L’adjudant se trouvait dans l’embarras. Pour lui, il fallait que j’assume ma peine en tant que prisonnier. Il me conduisit à l’écurie et me dit :

On va engraisser des porcs. Tu vas aménager une porcherie à l’arrière de l’écurie. Allez ! Mets-toi au travail et ne t’approche surtout pas des détenus. C’est dangereux.

Trois ou quatre mois plus tard, j’étais réveillé à l'aube en sursaut. Les soldats frappaient à la porte de ma maison avec violence. J’ouvris la porte et au seuil, je fus embarqué de force sur un camion GMC sous la surveillance de quatre ou cinq Para. Je tremblais comme une feuille. Le véhicule roulait entre une 6/6 et une Jeep qui prit le devant. Qu’est-ce-qui se passe ? Qu’est ce que j’ai fait mon Dieu? Cette fois ci, c’est ma fin, me suis-je dis. Je tremblai en faisant la “Chahada “ tout bas, en cours de route.

Sous un silence de mort, le véhicule pénétra doucement à la ferme-caserne. Les soldats armés jusqu’aux dents encerclaient le secteur. Un rassemblement d’officiers de différentes armes s’y trouvait. Un char et une Jeep étaient stationnés sur un champ. Les chiens aboyaient avec fureur contre moi. Un Para me poussait vers une fosse. Le commandant de la Légion, que je connaissais comme étant le chef des tortionnaires, me poussa jusqu’à me faire tomber dans la fosse où se trouvait un engin : c’était une mine anti-char que les chiens de guerre avaient détectée avant le passage d’un convoi militaire vers les djebels. L’interrogatoire commença :

- C’est toi qui avais indiqué aux Fellaghas le lieu de l’emplacement des mines ? Un autre officier qui se tenait à gauche cria :

- Réponds ! Salopard.

Je me défendis courageusement.

- Non ! Mon commandant, je ne suis pas fou. Cette terre est la mienne. Je ne peux pas faire une chose pareille. Et aussitôt, je me tournais vers le commandant de la 8ème R.I.M.A et j’hurlais :

- Ceux qui ont placé la mine dans ma terre, voulaient ma mort.

Le Commandant du contingent, en maître sur son camp, m’ordonna de me retirer, mais le commandant de la Légion, mécontent de cette décision, et avant de quitter les lieux avec ses tortionnaires et ses légionnaires, me mit en garde en me fixant comme un loup :

- L’enquête ne fait que commencer et si jamais tu es impliqué, on t’arrachera les yeux.

Avant l’arrivée de la 8ème R.I.M.A., j’ai contacté secrètement un moudjahid qui se faisait appeler Si Ali. Je lui ai tracé un plan pour la pose des mines sur le sentier de Tiout mais éloigné d'un kilomètre à l’est de la ferme. Les moudjahidines n’avaient pas respecté le plan parce qu’ils savaient que toute la famille avait été chassée de la ferme et qu’il n'y avait personne. Ils ignoraient sûrement la présence des chiens de guerre et ma détention à la ferme.

Suite à cet incident grave, et par mesure de sécurité, l’officier dresseur de chiens m’avait renvoyé pour d’autres corvées.

Le lendemain, j’ai rencontré l’adjudant qui paraissait très content de la décision de son chef et me dit :

- Estime-toi heureux d’avoir la vie sauve. Tu as de la chance, il n’y a pas eu de victimes. En attendant, tu t’occuperas de ton jardin, comme ça tu alimenteras le contingent en légumes frais.

- La motopompe est en panne, mon adjudant, lui dis-je, tout heureux de reprendre mon travail de jardinier.

- Nos mécaniciens vont s’en charger.

Deux appelés avaient réussi à mettre en marche le moteur. Je commençais à cultiver. Une semaine plus tard, j’ai reçu la visite de l’adjudant. Il était satisfait de mon travail. Je lui demandais :

- Mon adjudant, s’il vous plait. Je veux une autorisation pour mon vieil oncle et mon petit frère pour venir m’aider dans le jardin. Et pour être franc, j’ai peur pour mon oncle. Sûrement les agents du 2ème Bureau vont se venger. C’est à cause de l’affaire de la mine. Il n’est plus en sécurité en ville. Il est toujours malmené par les gendarmes et le 2ème Bureau. Je vous en prie mon adjudant, faites quelque chose.

-Ah ! Ça, c’est l’affaire des renseignements ! Moi, je veux bien, mais… En tous cas, je parlerai au commandant.

Le lendemain, et après avoir reçu les laissés passer, Si Ahmed, mon petit frère et mon fils prenaient place à côté du sergent chef dans la jeep. Si Ahmed était très heureux, et pria le Seigneur d’avoir été sauvé des griffes des renseignements. C’est fini, le 2ème Bureau, les fouilles, les embarquements la nuit, les rassemblements, les interrogatoires…

Le contingent était une providence pour moi et pour mon vieil oncle Si Ahmed. On se sentait en sécurité au milieu des appelés qui paraissaient compréhensifs et très gentils.

Dans une allocution du 4 novembre, le Général de Gaulle évoque une « Algérie algérienne ».

Les appelés qui avaient entendu le discours à la radio se sont rassemblés devant le P.C. et hurlèrent comme dans un match de football : « Hourra ! La guerre est finie. Hourra ! La guerre est finie. La quille ! La quille bordel ! ». Ils couraient dans tous les sens en criant leurs slogans. J’ai compris leur joie, moi aussi, j’étais très heureux d’entendre sortir de leurs bouches : « Vive l’Algérie ! Vive l’Algérie ! ». Puis d’autres criaient : « Vive la France ! Vive la France ! On va rentrer chez nous ! Merci mon Dieu ! La guerre est finie ! La guerre est finie ! ». Cette heureuse nouvelle avait dérangé les engagés parachutistes, les tirailleurs et les harkis.

Le lendemain, d’après un agent de liaison, les militaires faisaient des patrouilles en ville, assis dans les camions GMC débâchés, les fusils mitrailleuses entre les jambes. Jamais la ville n’avait connu un tel mouvement de militaires et de colons surexcités par « l’Algérie algérienne, l’Algérie indépendante ». Vers sept heures du matin, Si Ahmed était devant la boulangerie Iniesta. Il voulait acheter du pain. Il entendit des cris de fête qui déferlaient de la place Lyautey. Quatre véhicules militaires klaxonnaient, en parcourent la rue de France en hurlant : « Vive l’Algérie Française ! Vive l’Algérie Française ! ». Des drapeaux bleu, blanc et rouge étaient hissés sur des véhicules. Les musulmans regardaient impassible le spectacle fou.

ANNEE 1961

Un après midi, j’étais entrain de couper les vignes à la ferme quand, soudain, des coups de feu éclataient suivis de plusieurs rafales de mitrailleurs qui venaient de l’oued. Tout le monde était pris de panique. Les soldats couraient dans tous les sens, les chiens aboyaient. Un hélicoptère ronflait. En jetant un coup d’œil derrière moi, je me suis trouvé encercler par les soldats armées jusqu’aux dents. Un officier m’enfermait dans l’abri-moteur. Les tirs s’intensifiaient. Ce n’est que vers cinq heures de l’après que je suis libéré. C’était l’heure du départ, j’ai quitté la ferme sans savoir ce qui est vraiment passé. Sûrement une attaque offensive des moudjahidines ?

La discussion entre les soldats commença. On parlait des attentats de l’O.A.S. que j’avais entendu chez moi à la Radio. L’O.A.S, c’est quoi au juste ? Je m’interrogeais. C’est des assassins, disait la radio. Ils tuent, ils torturent, ils brûlent… à Alger, à Oran et à Constantine. Pour moi, l’O.A.S., le 2ème Bureau, la brigade de gendarmerie, les soldats, c’est kif-kif, c’est-à-dire, les mêmes. Ce sont tous des assassins.

Un jour, je jetai un coup d’œil par la porte de la chambre et je distinguais la tête voilée de ma grand-mère. Elle pleurait. Je percevais vaguement un bruit de conversations et de gémissements quand un membre de la famille apparut et me dit :

H. Mohamed dit Morgag a été tué par l’aviation. C’était mon beau frère. C’était au moment où il voulait traverser le barrage électrifié qu’un avion de chasse avait largué ses bombes. Il est mort sur le coup.

Durant le mois d’août, mon oncle Si Ahmed, mourut suite à une maladie et a été enterré au cimetière de Sidi Boudjemâa.

ANNEE 1962

Le début d’une année noire frappa le contingent. A la ferme caserne, les soldats en apparat étaient alignés au garde à vous. D’autres défilaient tout le long du chemin qui menait au poste de commandement. Une musique triste retentit dans la cour. Des légionnaires présentaient les armes devant une douzaine de cercueils ornés du drapeau tricolore. J’étais obligé de couper les branches de palmiers pour servir de décor pour les cercueils plombés des appelés avant leur enterrement. Ils seraient acheminés par train jusqu’à Oran, puis embarqués par bateaux vers les ports de France pour être ensevelis dans les cimetières de leurs communes. On entonnait encore cette musique. Une musique de mort.

Après la cérémonie funéraire, je m’approchais du foyer. La tristesse se lisait sur chaque visage. Certains soldats engagés s’enivraient pour oublier. Au fond de la tente, deux officiers essayaient de consoler leurs camarades traumatisés. L’accrochage dans les djebels avait fait des morts et des blessés.

Je me plaignais des attitudes racistes des militaires à mon égard surtout quand il y avait des morts. Un légionnaire avait même armé son fusil pour m’abattre mais il avait été retenu par un officier qui était chargé des funérailles. Durant toute la journée, j’étais enfermé dans un bureau pour ma sécurité. Ce n’était pas la première fois que j’arrachais des branches de palmiers pour les cercueils de soldats tués dans les djebels. A chaque coupe, je sentais ma vie en danger. Les légionnaires ou les actifs du contingent devenaient enragés quand ils avaient des pertes humaines.

Le 19 mars, c’était le cessez-le-feu dans tout le pays. La joie s’empara des soldats appelés du contingent. Un délire ! Ils savaient que la guerre était finie. Ils taillaient du bois d’Arichs pour sculpter des quilles. Ils criaient : « Vive la quille ! Vive l’Algérie ! Vive la France ! La paix ! La paix ! C’est fini la guerre ! C’est fini !...». Ils chantaient comme des fous la quille, la Marseillaise et d’autres chansons françaises, mais la plupart d’entre eux étaient ivres morts.

Ils prenaient des photos souvenirs. Ils avaient hâte de regagner leur pays, la France. Ils criaient :

- Vive l’Algérie ! Vive la France !

La radio émettait à fond. J’entendais de la musique à chaque fois que je passais à côté d’une tente.

La première semaine du mois de juin, le contingent quitta définitivement la ferme et je fus enfin libéré.

Nous accueillîmes nos familles qui étaient en exil au Maroc. J’ai logé trois familles de moudjahidines dans les bureaux du P.C. et les magasins. Ils les ont occupés durant cinq ans. J’étais heureux d’avoir servi mon pays durant la révolution et à l’indépendance.

Le 5 juillet, je me dirigeai tout heureux, les larmes aux yeux, jusqu’à la place où le drapeau de l’Algérie indépendante flottait. Je restais plus d’une heure à le regarder et à penser aux Chouhadas : à mon père, mon oncle Kada, mon cousin Mohammed, mon beau frère Morgag et les moudjahidines qui étaient en contact avec moi durant la révolution. Je pensais aussi à mon oncle Si Ahmed, mon compagnon qui n’a pas eu la chance de survivre pour jouir de la « Houria ». Personne n’avait pu dormir pendant sept jours et sept nuits. Une journée de fête par année de guerre. Tout le monde déferlait dans les rues en scandant :

Ô France, sept ans ça suffit ! On chantait : « Min Djibalina ». et on hurlait :

Vive l’Algérie ! Vive le F.L.N ! Vive l’A.L.N. ! Gloire à nos martyrs ! Dieu est grand ! ».

C’était la joie populaire. On fêtait l’indépendance sur un terrain vague à proximité de la ferme. Tumulte de klaxon, vacarme. Le folklore avec : Le Alaoui, le Haïdouss, les Gouarir, le Diwan... Le drapeau vert et blanc était hissé partout. C’était la victoire de tout un peuple. Enfin “Houria “, tu es présentes, après une si longue absence”.

- Vive l’Algérie indépendante ! Gloire à nos martyrs !

Référence :

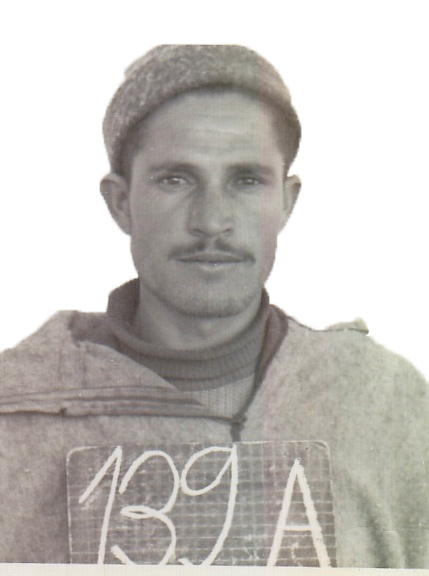

(1) Photo historique du prisonnier B. Mohammed portant le n° 139 A, avait été trouvée à la caserne Lyautey dans une poubelle par un jeune du quartier lors des inondations de la ville en 1964. Durant cette période, les populations des quartiers les plus touchés ont été évacués à la caserne. Le sinistre avait durée plusieurs mois. Photo prise par les services de renseignements du 2eme Bureau en Janvier 1957.

(2)Témoignage du moudjahid T. Ahmed (Chef de groupe).

(3)Témoignages des moudjahidines : G. Ali, Chef de groupe et M. Slimane. Seuls survivants à l’indépendance.

(4) Les quatre martyrs : H. Mohamed, M. Boudjemaâ, B. Kaddour, et H. Ahmed.

(5) Témoignage de la moudjahida S. Zohra.dit Zahra bent Lassel.

(6) Bons de reconnaissances de la « Jebha » remis à la Kasma FLN à l’indépendance.

(7) Chahid D. Abdelkader : Membre du comité d’organisation pour le déclenchement de la guerre de libération à Aïn-Sefra. Il est tombé au champ d’honneur le 15 novembre 1958.

(8) Témoignage de H.Boudjemâa.

(9) Le 27 décembre 1959, débarquement à Aïn-Sefra de 5000 paras arabe sous le commmandement du colonel Bigeard et son adjoint le lieutenant Youcef.

- Il était chargé du commandement opérationnel du groupe de secteurs des ksour de la région d’Ain-Sefra. Il avait procédé à une réorganisation des secteurs et des formations placés sous ses ordres de façon à en dégager des unités opérationnelles (commandos de chocs) aptes à mener le combat, contre les katibas de l’ALN. (Le Monde-La Guerre d’Algérie- P.Eveno & J.Planchais -La Découverte-1989. P.242)

Pour briser les réseaux FLN qui activaient dans la région, il avait eu l’idée de créer un laboratoire de torture. Il choisit Dzira comme camp de la mort. Il aménagea une route en balayant sur son passage l’ancien cimetière du ksar Sidi Boutkhil. Cette route reliait Dzira à la caserne. Cette profanation endeuilla la population musulmane.

Le capitaine Raymond Chabane avait rejoint Bigeard à Aïn-Sefra. Il installa à Dzira une nouvelle équipe de tortionnaire formé à l’Institut de Blida. Il séjourna jusqu’à la fin du mois de février. (Témoignage du Général Raymond Chabane – Le Monde-La Guerre d’Algérie. P.Eveno & J.Planchais- P.242).

(10) La 8eme RIMA, était chargé d’approvisionner ses compagnies dans les différents ksour de la région: à Chellala, Boussemghoun et Noukhila. La Guerre d’Algérie – La 8eme R.I.M.A. A.Henri.

Posté Le : 01/04/2019

Posté par : chouhada

Ecrit par : par Boudaoud Bellaredj

Source : http://bellaredjboudaoud.overblog.com/